Herzklappenfehler treten auf, wenn eine oder mehrere Klappen ihre Ventilfunktion nicht mehr erfüllen. Besonders problematisch ist die Klappeninsuffizienz, also wenn die Herzklappe schließt nicht richtig und Blut zurückfließt.

Solche Defekte erhöhen die Arbeitslast des Herzens. Langfristig kann das zu einer schrittweisen Belastung des Herzmuskels und schließlich zu einer Herzinsuffizienz führen.

Die Aortenklappeninsuffizienz und die Mitralklappeninsuffizienz sind in der Praxis häufige Ursachen für Symptome wie Atemnot und Leistungsknick. Rechtzeitige Diagnose und Therapie verbessern Prognose und Lebenserwartung deutlich.

Seit 2025 haben minimal-invasive Verfahren wie TAVI und der Mitralklappen-Clip die Behandlung erweitert. Trotz technischer Fortschritte bleibt die frühzeitige Erkennung essenziell.

Was ist ein Herzklappenfehler? Grundlagen und Funktion der Herzklappen

Herzklappen steuern den Blutfluss im Herzen und sichern, dass Blut nur in eine Richtung fließt. Störungen der Herzklappenfunktion verändern Druck und Volumen im Herzen. Das belastet den Muskel und beeinträchtigt die Pumpwirkung.

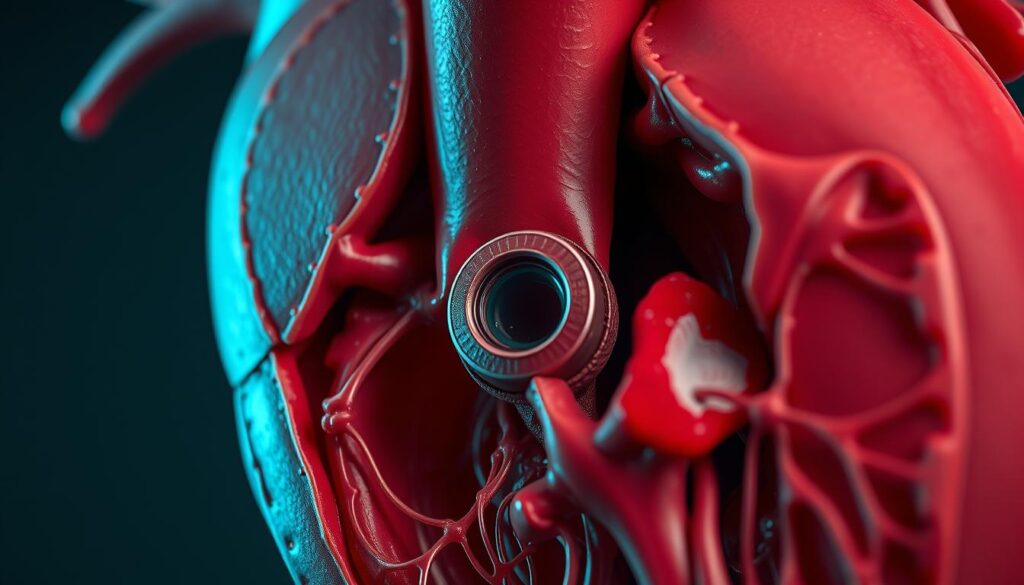

Die Anatomie erklärt viel vom Krankheitsbild. Beim Aufbau Herzklappen unterscheidet man zwei Taschenklappen und zwei Segelklappen. Die Aortenklappe und die Pulmonalklappe liegen am Ausgang der Herzkammern in die großen Gefäße. Sie öffnen sich beim Auswurf und schließen danach dicht.

Zwischen Vorhöfen und Kammern sitzen die Segelklappen. Die Mitralklappe trennt linken Vorhof und linke Kammer. Die Trikuspidalklappe trennt rechten Vorhof und rechte Kammer. Beide Segelklappen arbeiten mit Sehnenfäden und Muskelstrukturen.

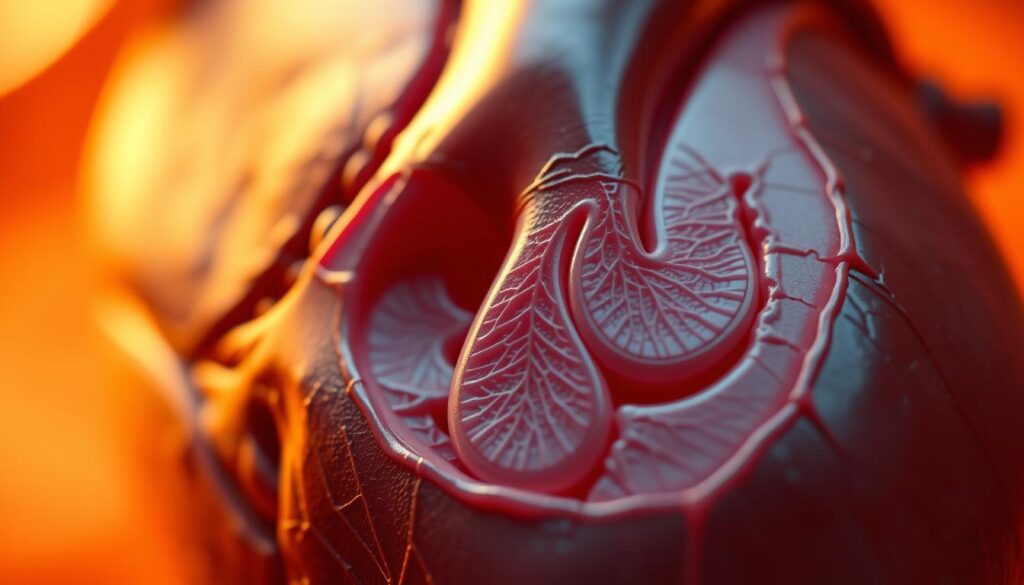

Ein Klappenfehler zeigt sich meist als Stenose oder als Insuffizienz. Bei einer Stenose ist die Öffnung verengt. Das vermindert den Blutfluss und erhöht den Druck hinter der Klappe. Eine Insuffizienz bedeutet, die Klappe schließt nicht vollständig.

Rückfluss bei Insuffizienz führt zu Volumenbelastung. Beide Defekte zwingen den Herzmuskel zur Mehrarbeit. Langfristig kann das zu Herzschwäche führen. Mischformen mit beiden Störungen sind möglich.

Linke Herzklappen sind häufiger betroffen. Die Aortenklappe und die Mitralklappe arbeiten unter viel höheren Drücken als die rechten Klappen. Dieser Druck fördert Verkalkung und Verschleiß mit steigendem Alter.

Epidemiologisch zeigt sich ein Anstieg bei Älteren. Etwa 13 von 100 Personen im Alter ab 75 Jahren haben klinisch relevante Klappenveränderungen. Ursachen reichen von angeborenen Fehlbildungen über altersbedingten Verschleiß bis zu Entzündungen wie Endokarditis.

Autoimmunerkrankungen wie systemischer Lupus erythematodes und Folgen eines Herzinfarkts können Klappen schädigen. Rheumatisches Fieber ist heute seltener, bleibt aber eine mögliche Ursache.

Herzklappe schließt nicht richtig

Eine undichte Herzklappe verändert die normale Strömung im Herzen. Blut kann während der Kontraktion in die falsche Richtung fließen, was den Kreislauf belastet und die Pumpleistung mindert. Solche Störungen werden unter dem Begriff Klappeninsuffizienz zusammengefasst und zeigen sich klinisch oft erst spät.

Was passiert physiologisch bei einer Insuffizienz?

Bei einer Insuffizienz tritt Rückfluss Herz auf: Blut strömt zurück in Vorhof oder Kammer statt vorwärts in die Aorta oder Lungenarterie. Das führt zu Volumenbelastung, erhöhtem Druck und Dilatation der betroffenen Herzkammern. Auf Dauer sinkt die effektive Schlagleistung. Die Folge sind erhöhtes Vorhof- und Kammerdruckniveau, remodelling des Myokards und ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen.

Ursachen für eine undichte Herzklappe

Ursachen sind vielfältig. Degenerative Veränderungen der Klappenränder sind häufig im Alter. Infektiöse Klappenendokarditis durch Bakterien kann Klappenstrukturen zerstören. Angeborene Fehlbildungen wie ein Mitralklappenprolaps gelten als Mitralklappeninsuffizienz Ursachen.

Sekundäre Insuffizienzen entstehen durch Veränderungen des Herz- oder Aortenwurzel-Durchmessers. Myokarditis und fortschreitende Herzinsuffizienz können Klappenmechanik stören. Rheumatische Erkrankungen und genetische Veranlagungen spielen in Einzelfällen eine Rolle.

Typische Symptome bei Undichtigkeit

Früh sind viele Betroffene symptomfrei. Mit zunehmender Rückfluss Herz treten Belastungsdyspnoe, Müdigkeit und Leistungsknick auf. Bei linksseitiger Insuffizienz dominiert Atemnot bis hin zu Lungenödem.

Bei rechtsseitigem Befall zeigen sich periphere Ödeme, Stauungszeichen und Bauchumfangszunahme. Weitere Hinweise sind Schwindel, Synkopen und belastungsabhängiger Brustdruck. Ein Herzgeräusch beim Abhören ist oft der erste klinische Hinweis, die Echokardiographie bestätigt Verdacht und Ausmaß.

Häufige Formen: Aortenklappenstenose und Aortenklappeninsuffizienz

Die Aortenklappe steuert den Blutfluss von der linken Kammer in die Aorta. Ihre Aufgabe ist die Öffnung während der Systole und das dichte Verschließen in der Diastole. Störungen der Aortenklappe verändern die Aortenklappe Funktion und haben große Folgen für die Blutversorgung des Körpers.

Mechanik und Relevanz der Klappe:

Die Aortenklappe sitzt zwischen linker Kammer und Aorta. Im Normalfall öffnet sie bis zu 3–4 cm², eine Stenose gilt häufig bei einer Öffnung unter 2,5 cm². Bei Aortenklappenstenose steigt der Druck in der linken Kammer, das Herz arbeitet gegen erhöhten Widerstand. Bei Aortenklappeninsuffizienz fließt Blut in der Diastole zurück in die Kammer, was zu Volumenbelastung führt.

Symptome und typische Komplikationen:

Belastungsabhängige Luftnot und Angina pectoris sind häufige frühe Zeichen. Synkopen können bei kritischer Stenose auftreten. Langfristig drohen Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern und ein erhöhtes Risiko für plötzlichen Herztod. In westlichen Ländern betrifft eine relevante Aortenklappenstenose etwa 4 % der über 75-Jährigen.

Therapieoptionen 2025:

Die konservative Begleittherapie umfasst Diuretika, ACE-Hemmer oder AT1-Antagonisten und Betablocker zur Symptomkontrolle. Die definitive Behandlung ist oft klappenersetzend oder -reparierend. Der Einsatz von transkatheterbasierten Verfahren hat zugenommen; TAVI 2025 ist vielfach etablierte Option für ältere oder multimorbide Patienten. Die klassische Herzchirurgie bleibt Standard bei bestimmten anatomischen Verhältnissen. Die Wahl richtet sich nach Alter, Begleiterkrankungen und Klappenanatomie.

Mitralklappenfehler und Mitralklappenprolaps

Der Mitralklappenbereich umfasst häufige Störungen, die von einem harmlosen Befund bis zu behandlungsbedürftigen Symptomen reichen. Viele Patienten bemerken lange Zeit nichts, andere klagen über Belastungsdyspnoe, Herzrhythmusstörungen oder Müdigkeit. Ein gezielter Blick auf Ursache, Funktion und Therapie entscheidet über den weiteren Verlauf.

Mitralklappenprolaps: Häufigkeit und klinische Bedeutung

Ein Mitralklappenprolaps tritt bei etwa 2–3 % der Weltbevölkerung auf. Meist liegt eine angeborene Bindegewebsveränderung vor. Viele Betroffene sind asymptomatisch oder bemerken nur leichte Beschwerden.

Nur rund 4 % entwickeln eine relevante Einschränkung im Alltag. In solchen Fällen sind regelmäßige Kontrollen mit Echokardiographie wichtig, um eine sich entwickelnde Mitralklappeninsuffizienz früh zu erkennen.

Insuffizienz versus Stenose: unterschiedliche Mechanismen

Bei einer Mitralklappeninsuffizienz fließt Blut aus der linken Kammer in den linken Vorhof zurück. Ursache kann eine primäre Schädigung der Segel sein oder eine sekundäre Verformung durch eine linksventrikuläre Dilatation.

Eine Mitralklappenstenose beschreibt eine Verengung und ist in Europa seltener. Häufige Ursache weltweit sind rheumatische Erkrankungen. Die Symptomatik und Therapie unterscheiden sich grundlegend von der Insuffizienz.

Reparaturmöglichkeiten und kathetergestützte Verfahren

Bei strukturellen Schäden gilt die chirurgische Mitralklappenreparatur oft als bevorzugte Strategie. Eingriffe an Herz und Klappe zielen darauf ab, die native Anatomie zu erhalten und die Langzeitprognose zu verbessern.

Für Hochrisikopatienten bieten sich kathetergestützte Optionen an. Das MitraClip-Verfahren hat sich als etablierte perkutane Alternative bewährt. Die Wahl zwischen Operation und Intervention hängt von Ursache, Schweregrad und Begleiterkrankungen ab.

Rechte Herzklappen: Trikuspidal- und Pulmonalklappenprobleme

Rechte Herzklappen spielen eine besondere Rolle, sind aber seltener betroffen als die linken Klappen. Störungen an der Trikuspidalklappe oder der Pulmonalklappe entstehen durch angeborene Fehlbildungen, Infektionen wie Endokarditis, funktionelle Belastung des rechten Ventrikels oder altersbedingten Verschleiß.

Besondere Ursachen finden sich bei Kindern und jungen Erwachsenen. Eine angeborene Pulmonalstenose zeigt sich früh, oft mit interventioneller Behandlung im Kindesalter. Infektiöse Prozesse greifen bevorzugt die Trikuspidalklappe bei intravenösen Drogengebrauchern an. Funktionelle Probleme entstehen sekundär durch Linksherzerkrankungen oder pulmonale Erkrankungen, die das rechte Herz belasten.

Typische Symptome bei Rechtsherzbefall sind Zeichen der systemischen Stauung. Patienten klagen über Beinödeme, Bauchschwellung durch Leberstauung und gelegentlich Aszites. Belastungsdyspnoe tritt auf, wenn die Pumpfunktion des rechten Ventrikels eingeschränkt ist. Bei Pulmonalstenose führt der verminderte Blutfluss in die Lunge zu schneller Ermüdbarkeit und Atemnot bei Belastung.

Rechtsherzklappeninsuffizienz kann lange symptomarm verlaufen. Frühe Warnzeichen sind Müdigkeit, Leistungsknick und geringgradige Flüssigkeitsansammlungen. Eine gezielte kardiologische Abklärung mit Echokardiographie klärt Ausmaß und Ursache und entscheidet über das weitere Vorgehen.

Die Therapie richtet sich nach Ursache und Schweregrad. Konservativ bedeutet Diuretika, Belastungsanpassung und Behandlung der Grunderkrankung. Operative Rekonstruktion oder Klappenersatz kommen bei fortgeschrittener Schädigung in Frage. Kathetergestützte Verfahren zur Behandlung der Pulmonalstenose sind bei Kindern etabliert.

Neue, minimalinvasive Techniken für die Trikuspidalklappe gewinnen 2025 an Bedeutung. Transkatheter-Verfahren zielen auf Rekonstruktion oder Verringerung der Insuffizienz ohne großen Thoraxeingriff. Interdisziplinäre Teams aus Kardiologie und Herzchirurgie entscheiden individuell über Nutzen und Risiko.

Diagnostik: Wie wird ein Herzklappenfehler festgestellt?

Die Abklärung beginnt oft mit einer gezielten Anamnese und der körperlichen Untersuchung. Ein neu aufgetretenes Herzgeräusch, Belastungsdyspnoe, Synkopen oder periphere Ödeme führen zur weiteren Abklärung.

Ein routinemäßiger Befund in der Hausarztpraxis oder vor einer Operation ist ein häufiger Überweisungsgrund. Die frühe Erkennung erleichtert die Entscheidung über Beobachtung, konservative Therapie oder Eingriff.

Screening und erste Hinweise

Das Abhören des Herzens bleibt ein wichtiges Screening-Instrument. Auffälligkeiten im Herztonbild und neu auftretende Geräusche geben Hinweise auf Klappenfehler.

Zusätzlich liefert die Anamnese Anhaltspunkte für Belastungsintoleranz oder rezidivierende Synkopen. Bei Verdacht erfolgt zeitnah die weiterführende Bildgebung.

Echokardiographie als Goldstandard

Die transthorakale Echokardiographie liefert erste Messwerte zu Klappenöffnung, Rückfluss und Herzgröße. Diese Untersuchung ist schnell, nichtinvasiv und entscheidend für die Therapieplanung.

Bei unklaren Befunden kommt das Schluckecho zum Einsatz. Das transösophageale Echo erlaubt eine detaillierte Beurteilung von Klappenstrukturen, Prothesen und Shunts.

Ergänzende Verfahren

Ein EKG beurteilt Rhythmusstörungen. Röntgen-Thorax zeigt Herzform und Gefäßverhältnisse. Herz-MRT bietet präzise Volumen- und Funktionsdaten, besonders bei komplexer Ventricularbelastung.

Bei Unklarheiten oder vor Eingriffen ist der Herzkatheter wichtig. Er misst hämodynamische Werte und erlaubt gegebenenfalls eine koronare Abklärung. CT-Scans helfen bei der detaillierten Darstellung der Aorten- und Klappenanatomie.

Behandlungsmöglichkeiten: Konservative Therapie bis Operation

Bei Herzklappenfehlern reicht das Spektrum der Therapie von Medikamenten bis zu invasiven Eingriffen. Ziel ist die Symptomlinderung, Vermeidung von Komplikationen und langfristig die Wiederherstellung der Herzfunktion. Die Entscheidung trifft ein Heart‑Team aus Kardiologen und Herzchirurgen individuell für jede Patientin und jeden Patienten.

Konservative Maßnahmen und medikamentöse Begleitung

Konservative Therapie umfasst Diuretika zur Entlastung, ACE‑Hemmer oder AT1‑Antagonisten zur Drucksenkung und Betablocker zur Rhythmuskontrolle. Bei Vorhofflimmern ist eine orale Antikoagulation oft nötig. Diese Medikamente verbessern Symptome und Lebensqualität, beheben aber meist nicht den strukturellen Klappenschaden.

Verhaltensmaßnahmen helfen zusätzlich. Reduktion körperlicher Anstrengung und Anpassung der Trinkmenge sind einfache, wirksame Maßnahmen. Antiarrhythmische Strategien verhindern Tachykardien und entschärfen Belastungsphasen.

Operative Therapien und Klappenersatz

Bei reparablen Schäden ist eine Rekonstruktion wie eine Mitralklappen‑Annuloplastie bevorzugt. Reparatur erhält Gewebe und Funktion längerfristig. Ist die Klappe irreparabel, folgt ein Klappenersatz mit biologischer oder mechanischer Prothese.

Mechanische Klappen bieten Langlebigkeit, verlangen lebenslange Antikoagulation. Biologische Prothesen haben begrenzte Haltbarkeit von etwa 10–15 Jahren. Die Wahl des Verfahrens berücksichtigt Alter, Komorbiditäten und Lebensstil.

Kathetergestützte Verfahren und Innovationen 2025

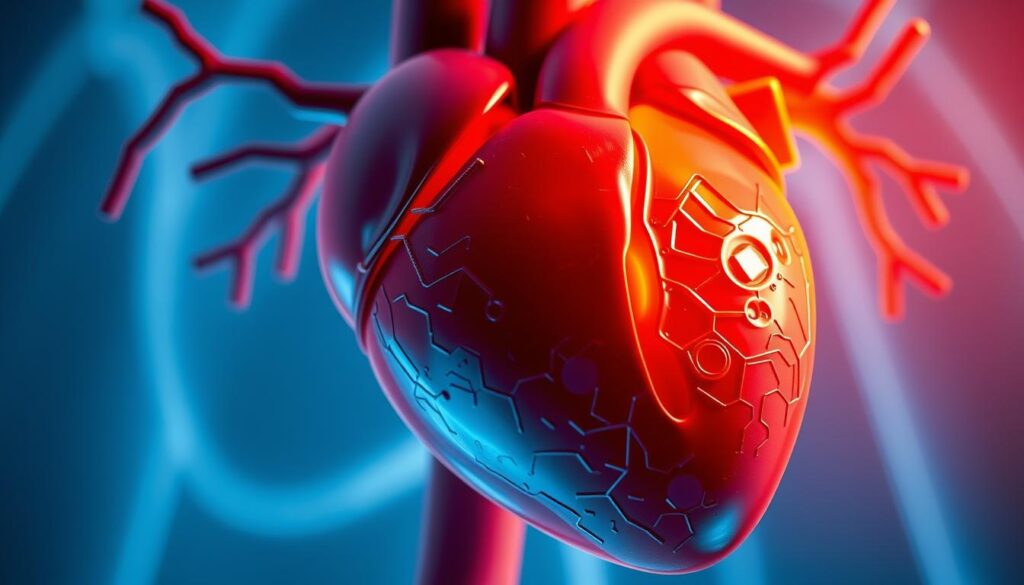

Transkatheter-Verfahren erweitern die Möglichkeiten der minimal-invasive Herzchirurgie. Die Transkatheter-Aortenklappenimplantation ist etabliert und gewinnt für immer mehr Patientinnen und Patienten an Bedeutung.

Geräte wie der MitraClip erlauben eine schonende Behandlung der Mitralklappeninsuffizienz ohne offene Operation. Neue Systeme für Trikuspidal- und Pulmonalklappen befinden sich in der klinischen Anwendung. TAVI 2025 steht für breitere Indikationen und verbesserte Technik.

Individualisierte Therapieentscheidungen im Heart‑Team, verbesserte Bildgebung und modernere Devices erhöhen die Sicherheit und erweitern das Indikationsspektrum. Solche Innovationen verändern die Versorgung bei Behandlung Herzklappenfehler nachhaltig.

Prognose, Nachsorge und Leben mit einem Herzklappenfehler

Die Prognose Herzklappenfehler hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend sind der betroffene Klappentyp, der Schweregrad und mögliche Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes. Eine rechtzeitige Reparatur oder ein Klappenersatz kann die Funktion deutlich verbessern und die Lebenserwartung normalisieren.

Prognosefaktoren und Bedeutung des frühzeitigen Handelns

Frühes Erkennen reduziert das Risiko für bleibende Herzschäden. Bei leichteren Defekten genügt oft eine engmaschige Beobachtung. Schwere Insuffizienzen oder Stenosen erfordern größere Eingriffe, bei denen der Zeitpunkt der Operation über den Langzeitverlauf entscheidet.

Regelmäßige Kontrollen und Nachsorge

Die Nachsorge Herzklappe umfasst regelmäßige Echokardiographien zur Verlaufskontrolle. Patienten mit mechanischen Prothesen benötigen zusätzliche Gerinnungskontrollen und präzise Einstellung von Marcumar oder direkten oralen Antikoagulanzien.

Kontrollen finden meist in kardiologischen Spezialambulanzen statt. Dort stimmen Herzchirurgen und Kardiologen Medikamentenpläne und Reha-Maßnahmen ab. Frühe Anpassungen verbessern Funktion und Lebensqualität.

Alltag, Sport und Infektionsprophylaxe

Beim Thema Alltag und Sport gelten individuelle Empfehlungen. Leichte bis moderate Bewegung stärkt das Herz. Intensive Belastung sollte mit dem behandelnden Kardiologen besprochen werden.

Patienten mit Klappenfehlern oder Prothesen haben ein erhöhtes Endokarditis-Risiko. Bei bestimmten zahnärztlichen Eingriffen kann eine Endokarditis-Prophylaxe angezeigt sein. Gute Mundhygiene und schnelle Behandlung von Infektionen reduzieren Gefahren.

Leben mit Klappenersatz bedeutet oft eine deutlich gesteigerte Belastbarkeit nach erfolgreicher Therapie. Multidisziplinäre Betreuung durch Kardiologen, Herzchirurgen und Physiotherapeuten fördert Rehabilitation und Alltagstauglichkeit.

Fazit

Eine Herzklappe schließt nicht richtig Fazit: Wenn eine Klappe undicht wird, steigt die Belastung für das Herz. Unbehandelt kann eine Klappeninsuffizienz zu Herzinsuffizienz und verkürzter Lebenserwartung führen. Frühzeitige Erkennung per Auskultation und Echokardiographie ist deshalb zentral.

In der Herzklappenfehler Zusammenfassung zeigt sich: Therapieoptionen reichen von medikamentöser Entlastung über chirurgische Rekonstruktion bis zum Klappenersatz. Der Behandlungsausblick 2025 betont hybride Konzepte und sichere kathetergestützte Verfahren wie TAVI und MitraClip. Entscheidungen fallen im interdisziplinären Heart-Team, um individuell passende Wege zu wählen.

Betroffene sollten bei neuer Luftnot, Schwindel oder Ödemen rasch Hausarzt oder Kardiologen aufsuchen. Nach Eingriffen sind regelmäßige Kontrollen und Infektionsprophylaxe wichtig. Als Bildhinweis empfiehlt sich ein lizenzfreies Foto einer modernen Hybrid-Operations- oder Katheter-Suite oder ein Herzultraschall-Befund, der die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten veranschaulicht.